Eugen wurde am 05. März 1888 als Sohn von Moritz Salomon (geboren am 08. Februar 1858)1, einem Tapezierer, und seiner Ehefrau Fanny (geb. Lesermann am 03. Oktober 1859) 1, in Wörrstadt geboren2. Eugen Salomon war der zweitälteste von vier Geschwistern: Bertha (1886 geboren), Emil (1890 geboren) und jüngste Schwester Johanna (geboren 1893).

Um 1900 zog es die Familie Salomon nach Mainz, zuerst in die Pfaffengasse 4.3 Im Jahr 1901 folgte der erste Umzug in die Emmeranstraße 11 und 1904 ein weiterer in die Margarethengasse 13.4 Dieser Wohnort liegt unweit der Mainzer Synagoge in einem Viertel, in dem viele jüdische Menschen lebten.

Im März 1905 gründete sich im Café Neuf der „1. Mainzer Fußballclub Hassia 05“. Eugen Salomon war keiner der neun Gründer dieses „Wilden Gebildes“, trat ihm aber wohl kurze Zeit später bei. Im Oktober 1905 wurde er auf einer ersten außerordentlichen Generalversammlung mit nur 17 Jahren zum Vorsitzenden gewählt.5

Salomon setzte sich dafür ein, dass der Verein 1906 in den Süddeutschen Fußballbetrieb aufgenommen wurde und somit mit dem geregelten Spielbetrieb starten konnte.6 Vorsitzender blieb er jedoch nicht lange, spätestens 1910 folgte ihm Hans Rückeshäuser ins Amt. Warum er aus dem Amt ausschied, ist nicht zu belegen. Vielleicht hängt es mit dem Antritt seines Wehrdienstes zusammen.

1909 zog die Familie in die Hintere Bleiche 45 7. Eugen Salomon musste während des Ersten Weltkriegs im damals zum Deutschen Reich gehörigen Lothringen seinen Militärdienst absolvieren und kämpfte als deutscher Unteroffizier.2 In dieser Zeit lernte er Alice Lazard aus St. Avold kennen, die die Tochter einer alteingesessenen jüdischen Familie war.2 Sie heirateten und Eugen Salomon ließ sich in St. Avold nieder, wo er ein Textilgeschäft gründete. In der neuen Heimat gründeten beide eine kleine Familie. Sohn Erwin wurde am 19. April 1914 geboren. Am 21. März 1917 folgten die Zwillinge Alfred und Emil. Emil, benannt nach dem Bruder von Eugen, verstarb jedoch nach nur wenigen Monaten am 10. September 1917. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs fiel Lothringen wieder an Frankreich; damit verbunden musste Eugen Salomon, als Deutscher, sein Geschäft aufgeben und das Land verlassen.2

Die Familie ging gemeinsam zurück nach Mainz und bezogen in der Boppstraße 64 ihre Wohnung. In dieser Zeit findet Eugen auch wieder zurück zu seinem Fußballverein. Er engagiert sich in den kommenden Jahren in dem Verein hat aber erstmal nicht die tragende Rolle die er in den folgenden Jahren wiedererlangen sollte.

Nach seiner Rückkehr aus Frankreich war Eugen Salomon auch in Mainz wieder in der Textilbranche tätig.2 Um 1921 und 1922 gehörte ihm die Textilwarengroßhandlung „Remontet und Cie“ in der Steingasse 3 und 4.8 Mit seinem privaten Vermögen finanzierte Salomon Anfang der Zwanzigerjahre dem Verein nach dem Neustart am Fort Bingen den Platzausbau. Durch sein zur Verfügung gestelltes Geld wurde am Feld eine Tribüne errichtet, die den Zuschauern fortan etwas Komfort bot. 9

1923 starb seine Mutter im Alter von 63 Jahren, sein Vater ein Jahr später mit 66 Jahren an Herzlähmung.10 Beide wurden auf dem neuen Jüdischen Friedhof in Mainz beigesetzt. Ab 1924 oder 1925 war er Inhaber der „Eugen Salomon Webwarengroßhandlung“ in der Frauenlobstraße 22.10 Diese musste er 1929, wahrscheinlich aufgrund der Weltwirtschaftskrise, aufgeben und war ab diesem Zeitpunkt als Textilvertreter tätig.10

Mitte der Zwanziger Jahre tritt Eugen Salomon wieder etwas aktiver innerhalb des Vereins in Erscheinung. Er wird in den Spielausschuss gewählt und zu dessen Vorsitzenden bestimmt. Der Ausschuss hatte die Aufgabe die Mannschaften zu bestimmen und bildete sich aus gewählten Personen sowie Vertretern der diversen Mannschaften. Man könnte sagen Eugen war so etwas wie der sportliche Leiter. In jedem Fall genoss er innerhalb des Vereins größten Respekt. Außerdem findet man Eugen Salomon häufig auf Mannschaftsfotos was die besondere Stellung unterstreicht.

Im Jahr 1930 wurde Eugen Salomon bei der Mitgliederversammlung am 16. Januar zum Vorsitzenden des Spielausschusses gewählt.11 In diesem Amt wurde er am 23. Juli 1930 von der Mitgliederversammlung bestätigt.12 Zu den im Jubiläumsjahr 1930 stattfindenden Feierlichkeiten im Casino Hof zum Gutenberg war er ebenfalls anwesend, wie der Mainzer Anzeiger am 26. Mai 1930 vermeldete.13 In seinem Amt als Spielausschussvorsitzender begleitete er Anfang August die Mannschaft zu einer Reise nach Chemnitz und Berlin. Von dieser Reise, gibt es eine Anekdote von Julius Etz, der zu dieser Zeit Trainer der ersten Mannschaft war. Nachdem die Mainzer am 03. August gegen den Polizei-Sportverein (Anm. d. Red.: Vorgängerverein des heutigen Chemnitzer FC) gewannen, mussten sie einen Tag später in Berlin antreten. Anscheinend wurde es dabei zeitlich eng, wie Julius Etz 1955 berichtete: „Wir (Anm. d. Red.: Gemeint sind er und Eugen Salomon) aber saßen wie auf heißen Kohlen und konnten das Zelebrieren der verschiedenen Gänge kaum abwarten, denn die Zeit war mehr als kurz und der Gesundbrunnen sehr weit. Im Stillen betete ich mit Eugen Salomon, daß [sic] doch alles gutgehen möge mit unseren etwas schwierigen Herren.“14

Im November scheidet er aus dem Vorstand aus, die Gründe dafür kennen wir nicht, können nur vermuten, dass es mit Unstimmigkeiten im Vorstand zusammen hängt die aus einer finanziellen Schieflage resultiert wie der Mainzer Anzeiger am 07. November berichtet. Aber schon ein halbes Jahr später kehrt er auf der nächsten Versammlung in sein Amt zurück.

In der Saison 1931/32 feierte die erste Mannschaft des Vereins den Gewinn der Bezirksliga Hessen und wurde vor Konkurrenten wie Wormatia Worms oder Kastel 06 Erster der Tabelle. Um diesen Erfolg gebührend zu feiern, fand im Saal der Stadt Mainz ein bunter Abend mit Reden, Ehrungen und Vorträgen statt. Eugen Salomon wurde gemeinsam mit dem Trainer Julius Etz als Betreuer genannt und herzlicher Dank ausgesprochen.15 Ein Jahr später, kann der Verein die nächste Meisterschaft feiern. Bei einer großen Feier wird während des Abendprogramms vom altinternationalen Karl Scherm im Namen der Mannschaft ein paar Dankesworte gesprochen und Eugen Salomon ein Angebinde überreicht. 16

Bis 1933 hat Salomon dieses Amt inne. Bei der Wahl im Frühjahr 1933 hat Eugen Salomon für kein Amt mehr kandidiert.

Nach der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 änderte sich das Leben für jüdische Menschen im Deutschen Reich drastisch. Eugen Salomon zog am 14. Juli 1933 mit seiner Frau und seinen Kindern zur Familie von Alice nach St. Avold.17

In der bereits zitierten Erinnerung von Julius Etz aus der Festschrift zum 50. Vereinsjubiläum lassen sich einige Worte zu Eugen Salomons plötzlicher Flucht aus Mainz finden: „und in aller Stille arbeitete Eugen Salomon so selbstlos und treu, wie kaum einer früher oder später. Nur ein kurzer, aber herzlicher Abschiedsbrief blieb mir im Jahre 1933 von diesem wertvollen Menschen.14

In St. Avold konnte Salomon erneut ein Geschäft aufbauen und gründete 1934 eine Hemden- und Schürzenfabrikation.2 Mit dem Kriegsausbruch im September 1939 und der Evakuierung der Region Lothringen musste die Familie jedoch erneut ihre Lebensgrundlage aufgeben und wurde weiter ins Landesinnere Frankreichs umgesiedelt. Auch dort traten zu dieser Zeit Gesetze in Kraft, wonach Juden fortan den gelben Stern tragen mussten.2

In den folgenden Wochen rückten die Deutschen Truppen in Frankreich immer weiter vor und kamen Anfang Juni 1940 in Paris an. Auf Druck der Nationalsozialisten wurde auch im unbesetzten Teil Frankreichs von der deutschen Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und der französischen Polizei nach nichtfranzösischen Juden gefahndet. Die Salomons konnten sich die erste Zeit versteckt halten; am 06. Oktober 1942 wurde Eugen Salomon jedoch verhaftet. Einer seiner Nachbarn hatte Eugen verraten, der sich, auf dem Dachboden eines Hauses versteckt hielt. Sein Sohn Erwin hatte kurz vorher davon erfahren und seinem Vater noch ein Fahrrad zur Flucht vor die Tür gestellt – doch fliehen konnte er nicht mehr18. Während Erwin die Flucht gelang, wurde Eugen ins Sammellager Drancy verschleppt, berichtet sein Enkel Serge Salomon (Kommunikation am 21.08.2024).

Vier Wochen später, am 06. November 1942, wurde Salomon nach Auschwitz deportiert.2 Für diesen Tag stand er auf einer Deportationsliste für den Transport Nummer 42 unter „Eugene Salomon, 5.3.1888 Woerrstadt, Kreis Alzey, Hesse“.2 Gemäß den Fahrplanunterlagen verließ der Zug Le Bourget / Drancy um 08:55 Uhr und fuhr unter anderem über Frankfurt, Erfurt und Dresden 1.600 Kilometer nach Auschwitz. Je nachdem welche Route genommen wurde, könnte es sein, dass er dabei nochmal an Mainz vorbeigefahren ist. Der Zug erreichte Auschwitz am 08. November 1942. Von den 1.000 Menschen aus diesem Zug überlebten nur vier Personen den Zweiten Weltkrieg. Am 14. November 1942 wurde Salomon im Alter von 54 Jahren in Auschwitz ermordet.2 Dabei ist nicht klar, ob er im Lager oder in einer der Gaskammern starb. 145 Männern und 82 Frauen des Transports wurden nach ihrer Ankunft Häftlingsnummern tätowiert; die übrigen Deportierten wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft im Lager in den Gaskammern ermordet.18 Eventuell gehörte Salomon zunächst noch zu erstgenannter Gruppe.

Seine Frau und seine Söhne konnten weiter ins Landesinnere fliehen und so den Krieg unter schwersten Bedingungen überleben.2 Sie lebten laut Serge Salomon in der entmilitarisierten Zone, konnten bei einer befreundeten Arztfamilie unterkommen und bei einem Bauern arbeiten.18 Eugens Frau Alice starb 1956 an den Kriegsfolgen.2

Lange Zeit war nichts über das weitere Leben der Familie Salomon bekannt. Man nahm an, dass Eugen Salomon in die USA fliehen konnte und dort den Krieg überlebt hatte.18 Unter anderem hielt sich bis in die Zweitausenderjahre die Legende, dass anlässlich des 50. Jubiläums des 1. FSV Mainz 05 einer seiner Söhne in der Geschäftsstelle vorgesprochen und Grüße von Eugen ausgerichtet hatte. Ob diese Geschichte stimmt oder ausgedacht ist, lässt sich nicht überprüfen.

Als im Jahr 2010 die Straße zum neuen Stadion am Europakreisel einen Namen bekommen musste, wollte die Ortsverwaltung Bretzenheim dieser zuerst den Namen „Arenastraße“ geben.16 Als Gegenvorschlag kam von Seiten der Fans und der Supporters Mainz die Idee, die Straße nach Eugen Salomon, dem ersten Vorsitzenden des Vereins zu benennen und diesen auf diese Art zu würdigen.2 Bis zu diesem Zeitpunkt war über Eugen Salomons Leben nur wenig bekannt. Das Stadtarchiv Mainz wurde daraufhin beauftragt, Recherchen zu seiner Biografie durchzuführen. Auch die Mainzer Historikerin Hedwig Brüchert war hier sehr aktiv. Bei dieser intensiven Suche offenbarte sich, dass Eugen Salomon entgegen der damals herrschenden Annahme den Krieg nicht überlebt hatte und im Konzentrationslager ermordet wurde.

Der Kulturausschuss des Mainzer Stadtrats stimmte am 22. Juni 2010 dafür, die Straße zum Stadion nach Eugen Salomon zu benennen. Diese wurde am 06. April 2011 eingeweiht.16

Zu Eugen Salomons 125. Geburtstag am 05. März 2013 wurden in der Boppstraße 64 Stolpersteine für Eugen, Alice, Erwin und Alfred verlegt. Unter den zahlreichen Anwesenden waren neben offiziellen Vereinsvertretern, Politikern und etlichen Fans auch die heute noch lebenden Nachkommen Eugen Salomons. Stolpersteine entstammen der Idee des Künstlers Gunter Deming, um ermordeten Juden zu gedenken. Seit 1992 wurden auf Initiative verschiedenster Institutionen gemeinsam mit dem Künstler europaweit 90.000 jener Messingplatten verlegt – in Mainz sind es 307.19 Diese liegen vor dem letzten freiwillig gewählten Wohnsitz jüdischer Personen.

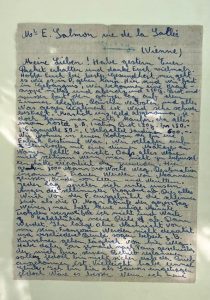

Im Jahr 2024 ist außerdem zufällig in Familienunterlagen ein sehr persönlicher und einfühlsamer Brief aufgetaucht, den Eugen kurz vor seiner Deportation in das Sammellager Drancy verfasst und abschickte. In diesem Brief findet Eugen sehr persönliche Worte über die Situation im Lager.

Eugen Salomon ist heute das Gesicht des jüdischen Mainz 05. Sein Andenken wird durch den Verein und seine Anhängerschaft in vielen Momenten gewahrt und erzählt. So zierten schon mehre Choreografien die Tribünen des „Stadion am Europakreisel“ und in regelmäßigen Abständen werden die Stolpersteine der Familie Salomon in der Boppstraße 64 gereinigt und dort Blumen niedergelegt.

Auch ist mittlerweile die Familie Salomon regelmäßiger und gern gesehener Gast in Mainz und hat eine enge Verbindung zum Verein und seinen Anhängern. Bis ins Jahr 2010 und der Benennung der „Eugen-Salomon-Straße“ war der Familie nicht bewusst welche besondere Rolle der Großvater Eugen hatte. Erst durch eine Veröffentlichung in der Allgemeinen Zeitung wurde einer der Urenkel Eugen Salomons, der mittlerweile wieder in Mainz studiert und lebt, auf die Geschichte aufmerksam und erzählte seiner Familie davon. Diese meldete sich daraufhin mit einem ausführlichen Brief bei der Historikerin Hedwig Brüchert wodurch das erste Mal ein persönlicher Kontakt zu den Nachkommen zustande kam. Diese verfügt in ihrem privaten Familienarchiv über einige Fotos und Unterlagen die die Biografie Eugen Salomons weiter vervollständigte und weiter personalisierte. Im Jahr 2024 ist außerdem zufällig in Familienunterlagen ein sehr persönlicher und einfühlsamer Brief aufgetaucht, den Eugen kurz vor seiner Deportation in das Sammellager Drancy verfasst und abschickte. In diesem Brief findet Eugen sehr persönliche Worte über die Situation im Lager.

Ein weiteres Stück Erinnerungskultur folgte Mitte März 2025. Am 14.03.2025 wurde von Oberbürgermeister Nino Haase in Anwesenheit der Familie Salomon und zahlreichen Gästen eine Hinweistafel der Reihe „Historisches Mainz“ in der Boppstraße 64 enthüllt. Über 230 Tafeln und Stelen stehen sowie hängen im gesamten Stadtgebiet. Auf diesen werden meist geschichtlich bedeutsame und kulturhistorisch wertvolle Bauten, Denkmälern und Orte erklärt. Nach dem Fastnachter Seppel Glückert ist Eugen Salomon erst die zweite Persönlichkeit, die auf einer solchen Erinnerungstafel einen Platz findet.

Trotz der inzwischen sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte Eugen Salomons schleichen sich immer wieder Fehler ein, wenn über ihn gesprochen oder geschrieben wird. Am hartnäckigsten hält sich die Behauptung, Eugen Salomon sei einer der Gründer des Vorgängervereins 1. Mainzer Fußballclub Hassia 05 gewesen. Das ist jedoch nicht korrekt, denn Salomon trat dem Verein erst wenige Wochen nach dessen Gründung bei.

Bis Anfang August war dieser Fehler für alle sichtbar auf dem Erklärungsschild der Eugen-Salomon-Straße, die zum Stadion führt. Nach einem kurzen Hinweis an die zuständigen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und meiner inhaltlichen Zuarbeit wurde der Fehler korrigiert und ein neues Schild angebracht.

Diese häufig wiederholte, aber falsche Behauptung schmälert das Engagement und die Bedeutung Eugen Salomons keineswegs; dennoch ist es wichtig, dass die Geschichte und die historischen Tatsachen korrekt wiedergegeben werden.

Stand: Oktober 2025

Eugen Salomon

Geboren: 5. März 1888 in Wörrstadt

Verstorben: 14. November 1942 in Ausschwitz

Frau Alice Salomon, geb. Lazard

Geboren: 1894 in St. Avold (Frankreich)

Verstorben: 1956

Erwin Salomon

Geboren: 1914 St. Avold (Frankreich)

Verstorben: unbekannt

Alfred Salomon

Geboren: 1917 in St. Avold (Frankreich)

Verstorben: unbekannt

[1] Brüchert, Hedwig: Der Neue Jüdische Friedhof in Mainz, Sonderheft der Mainzer Geschichtsblätter, Mainz 2013, S. 313-372

[2] Brüchert, Hedwig: Biographie von Eugen Salomon, www.regionalgeschichte.net, 28.01.2017

[3] Adressbücher der Stadt Mainz, Stadtarchiv Mainz

[4] Adressbücher der Stadt Mainz, Stadtarchiv Mainz

[5] Rehberg, Reinhard, u.a.: 100 Jahre 1. FSV Mainz 05 – Das Buch zum Jubiläum, Mainz 2005, Seite 43

[6] 1. FSV Mainz 05: Wikipedia, abgerufen am 21.07.2024, https://de.wikipedia.org/wiki/1._FSV_Mainz_05

[8] Adressbücher der Stadt Mainz, Stadtarchiv Mainz

[9] Mainzer Neustadt Anzeiger (Dezember 2011), abgerufen am 07.11.2023, https://www.mainz-neustadt.de/neuanz37.pdf

[10] Festschrift zum 20jährigen Bestehen des 1. Mainzer Fußball- und Sportverein 05 e.V. 1905-1925. Mainz 1925 , Seite 12

[11] Mainzer Neustadt Anzeiger (Dezember 2011), abgerufen am 07.11.2023, https://www.mainz-neustadt.de/neuanz37.pdf

[12] Mainzer Anzeiger (21. Januar 1930), Stadtarchiv Mainz

[13] Mainzer Anzeiger (03. Juli 1930), Stadtarchiv Mainz

[14] Mainzer Anzeiger (26. Mai 1930), Stadtarchiv Mainz

[15] Mainzer Anzeiger (11. Januar 1932), Stadtarchiv Mainz

[16] Brüchert, Hedwig, „Eugen Salomon und Familie“, https://stolpersteine-mainz.de/index.php/stolpersteine-in-mainz/biografien/familie-salomon, abgerufen am 07.11.2023

[17] Höllein, Werner u.a.: Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum 1905-1955. Mainz 1955, Seite 93

[18] Yad Vashem, “Transport 42 von Drancy, Lager, Frankreich nach Auschwitz Birkenau, Vernichtungslager, Polen am 06/11/1942“, abgerufen am 21.07.2024, https://deportation.yadvashem.org/index.html?language=de&itemId=5092615&ind=-1

[19] „Stolpersteine in Mainz“, Landeshauptstadt Mainz, abgerufen am. 07.11.2023,

https://www.mainz.de/kultur-und-wissenschaft/stadtgeschichte/magenza/stolpersteine.php